Dynamische Analyse von Brücken – erfolgreich umgesetzt mit BRIGADE/Plus

Table of contents

Ihr Einstieg in die dynamische Brückenanalyse

Brücken werden in der Regel anhand statische Analysen bemessen. In bestimmten Situationen– etwa bei Erdbeben, Windbelastungen oder Hochgeschwindigkeitszügen – sind jedoch dynamische Analysen unerlässlich.

Solche Lastfälle erfordern spezialisierte Berechnungsmethoden, die von BRIGADE/Plus umfassend unterstützt werden.

Brücken unter Hochgeschwindigkeitszügen

In diesem Beitrag werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie die dynamische Analyse einer Stahlbetonbrücke mit Belastungen durch Hochgeschwindigkeitszüge in BRIGADE/Plus durchgeführt werden kann. Wir beginnen mit einer getrennten Betrachtung der Einwirkungen (Zuglast) und der Struktur (Brücke) – und zeigen, worauf man bei einer dynamischen Brückenanalyse besonders achten muss.

Lasten aus Hochgeschwindigkeitszügen (Zuglast)

Bei dieser Art von Belastungssituationen ist eine dynamische Betrachtung erforderlich, da die im Zug-Brücke System entstehenden Schnittgrößen erheblich sind und sich rasch verändern. Die inneren Kräfte stehen dabei in direktem Verhältnis zur Beschleunigung der Massen im Brückentragwerk.

Die Frequenz der dynamischen Lasten durch Hochgeschwindigkeitszüge wird bestimmt durch:

- Den regelmäßig angeordneten Achsabstand des Zuges

- Die gleichmäßige Verteilung der Schwellen

- Gleisunebenheiten oder Fahrwegfehler sowie

- Effekte durch abgeflachte Räder (sog. „wheel flats“)

Häufig wird jedoch vor allem die regelmäßige Anordnung der Radsätze betrachtet – darauf konzentrieren wir uns auch in diesem Artikel.

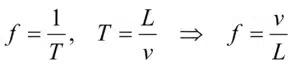

Der gleichmäßige Achsabstand führt zu einer periodischen Belastung. Der Zusammenhang zwischen der resultierenden Frequenz f, der Zeitperiode T, der Geschwindigkeit v des Zuges und dem Achsabstand L ergibt sich aus der folgenden Gleichung:

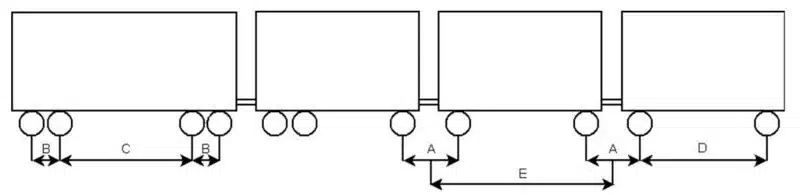

Ein Zug besteht aus mehreren wiederkehrenden Längenmaßen (siehe Abbildung 2), die je nach Zuggeschwindigkeit unterschiedliche Lastfrequenzen hervorrufen. Die bedeutendste Länge ist dabei in der Regel der Abstand zwischen den Wagen – in der untenstehenden Grafik als Maß E dargestellt.

Abbildung 2 – Beispiel für unterschiedliche Längen innerhalb eines Zuges.

Brückenmodell-Parameter (Struktur)

Bei einer dynamischen Analyse muss auf bestimmte Parameter des Brückenmodells besonders geachtet werden:

- Steifigkeit

- Masse

- Dämpfung

Diese Parameter – gemeinsam mit der Geometrie der Brücke – beeinflussen in erster Linie das Verhalten der Brückenkonstruktion in unterschiedliche Weise. Deshalb ist es entscheidend, die Wirkung dieser Größen auf das dynamische Verhalten zu verstehen, um ein realitätsnahes Berechnungsmodell zu erstellen.

Im Folgenden wird beschrieben, wie sich vertikale Beschleunigungen bei einer einfach gelagerten Fahrbahnplatte in Abhängigkeit von diesem Parameter verändern.

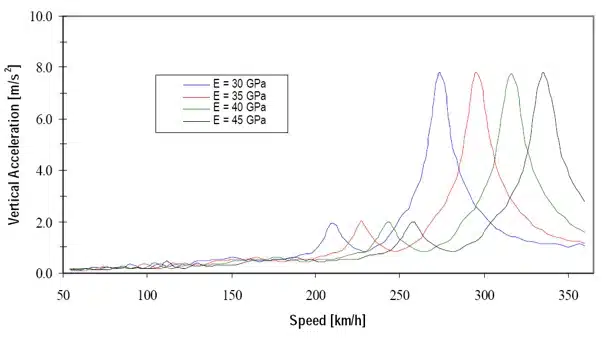

Einfluss der Steifigkeit

Eine Erhöhung der Materialsteifigkeit des Brückendecks führt zu höheren Eigenfrequenzen. Dadurch verschiebt sich die Hauptreaktion des Systems in Richtung höherer Zuggeschwindigkeiten. Die maximale Beschleunigungsamplitude bleibt dadurch unverändert (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3 – Einfluss der veränderten Steifigkeit des Brückendecks

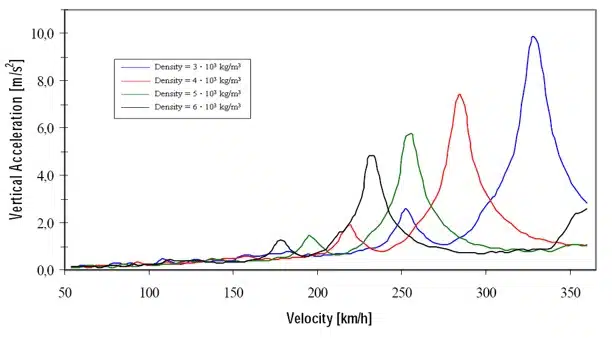

Einfluss der Masse

Eine Erhöhung der Masse des Brückendecks führt zu niedrigeren Eigenfrequenzen und damit zu geringeren kritischen Zuggeschwindigkeiten. Gleichzeitig resultiert eine geringere Masse in kleineren Amplituden.

Abbildung 4 – Einfluss der veränderten Masse des Brückendecks

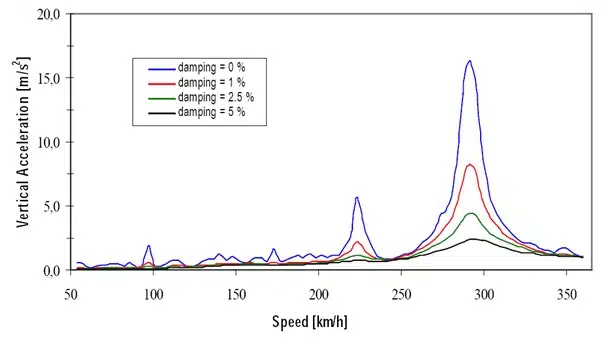

Einfluss der Dämpfung

Eine Zunahme der strukturellen Dämpfung führt zu einer Verringerung der Amplituden. Die Eigenfrequenzen und kritischen Geschwindigkeiten bleiben davon unberührt.

Abbildung 5 – Einfluss der veränderten Dämpfung des Brückendecks

Wie findet man die kritische Geschwindigkeit?

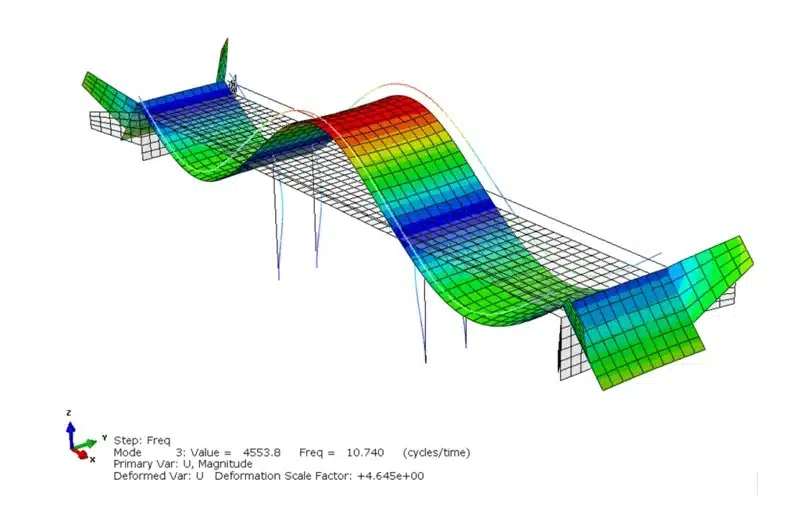

Sind die Steifigkeit, Masse des Tragwerks und weitere Modellparameter des Tragwerks festgelegt sind, können die Eigenfrequenzen (f) und Eigenmoden der Struktur durch eine Eigenwertanalyse bestimmt werden.

Zuglasten von verschiedenen Hochgeschwindigkeitszügen enthalten – je nach Geschwindigkeit – unterschiedliche Frequenzanteile. Stimmen diese mit einer Eigenfrequenz der Brücke überein, besteht Resonanzgefahr.

Das bedeutet: Jeder überfahrende Achssatz verstärkt systematisch die Schwingungen an einem bestimmten Punkt auf der Brücke.

Die Auslegung von Hochgeschwindigkeitsbrücken erfolgt gemäß den Anforderungen des jeweils gültigen Design Codes – meist dem Eurocode. Dieser gibt vor:

- verschiedene Hochgeschwindigkeitszüge zu analysieren (z. B. 10 Fahrzeugtypen)

- Für jeden Zugtyp ein breites Geschwindigkeitsspektrum zu untersuchen (z. B. 20–40 Stufen)

→ In Summe bedeutet das: 200–400 Analysen pro Brücke

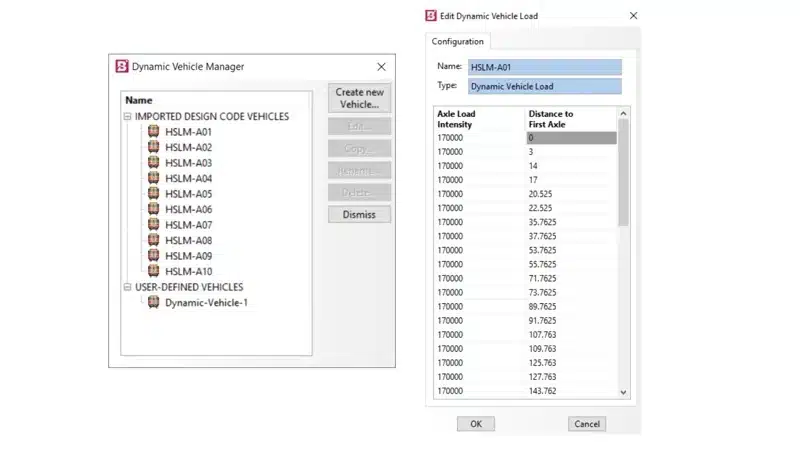

Mit BRIGADE/Plus sind die standardisierten HSLM-Züge (gemäß Eurocode) bereits enthalten – zusätzlich können auch benutzerdefinierte Züge erstellt werden.

Der Nutzer legt lediglich die Fahrstrecken im Modell fest, die befahren werden sollen – und BRIGADE generiert automatisch alle erforderlichen Lasten für sämtliche definierten Züge und Geschwindigkeiten.

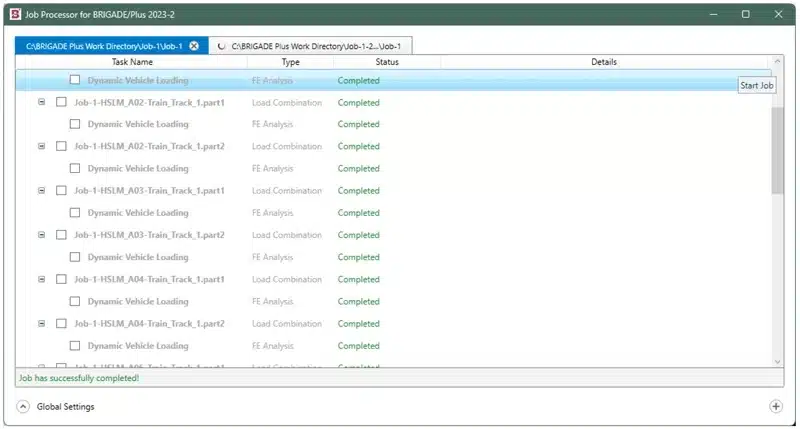

Die Analysen werden anschließend automatisch vom Dynamikmodul und dem Job Processor vorbereitet und verarbeitet.

Am Ende werden sämtliche Ergebnisse von BRIGADE/Plus intelligent nachverarbeitet – z. B. durch Hüllkurven für Beschleunigungen, Schnittgrößen und Momente an jedem Knotenpunkt.

→ Details dazu im Kapitel „Ergebnisse als Hüllkurven“

Verschiedene Arten transienter Analysen

Da bei der dynamischen Analyse von Brücken mit Hochgeschwindigkeitsverkehr sehr viele Einzellastfälle untersucht werden müssen, ist es besonders wichtig, ein geeignetes Analyseverfahren zu wählen – inklusive einer Software, die großen Datenmengen effizient verarbeiten kann und kurze Rechenzeiten ermöglicht.

In BRIGADE/Plus stehen je nach Anwendungsfall zwei Methoden zur Verfügung:

- Transiente implizite Dynamikanalyse

- Transiente modale Dynamikanalyse

Die allgemeine transiente FEM-Analyse nutzt implizite Zeitintegration und liefert das Antwortverhalten des Tragwerks über den Zeitverlauf.

Die modale Dynamikanalyse (auch modale Überlagerung) basiert auf den Eigenmoden des Modells und ist typischerweise effizienter, da sie geringere Rechenlast verursacht. Sie ist jedoch auf lineares Systemverhalten beschränkt.

Vergleich: Analysemethoden

| Modale Zeitverlaufsanalyse | Implizite Dynamikanalyse |

| ✔️ Basierend auf Eigenfrequenzanalyse | ✔️ Direkte Zeitintegration |

| ➕ Rechenzeit kurz, effizient | ➕ Lineare & nichtlineare Reaktion möglich |

| ➖ Nur lineares Verhalten abbildbar | ➖ Höherer Rechenaufwand, größere Ausgabemengen |

Modale Dynamikanalyse in BRIGADE

Extraktion der Eigenfrequenzen

Wenn die Analyse der dynamischen Live-Lasten vom Typ „Modale Überlagerung” ist, muss zunächst eine Frequenzanalyse durchgeführt werden, um die Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen der Struktur zu bestimmen.

Die Anzahl der extrahierten Modi muss dabei ausreichend sein, um das dynamische Verhalten des Systems realistisch abzubilden.

Wie viele Modi berücksichtigt werden, ist eine Ermessensentscheidung, die vom Benutzer selbst getroffen werden muss.

Erstellen eines modalen Dynamikschritts

Definition der auf die Struktur einwirkenden Lasten

Für die Analyse müssen zwingend eine oder mehrere Hochgeschwindigkeitszuglasten definiert werden. In BRIGADE kann der Benutzer entweder ein benutzerdefiniertes Fahrzeug (Zuglast) erstellen oder auf die vordefinierten Fahrzeuge, zurückgreifen, die beispielsweise in EUROCODE HSLM enthalten sind.

Dabei gilt: Je mehr Fahrzeuge analysiert werden, desto länger dauert die gesamte Analyse.

In BRIGADE werden Zuglasten grundsätzlich als eine Reihe von Achslasten (Punktlastpaare) dargestellt, also Punktlastpaare, die die Räder des Zuges repräsentieren.

Spezifische Angaben zum Analyseschritt

Als Nächstes legt der Benutzer fest, bei welchen Geschwindigkeiten das Fahrzeug analysiert werden soll. Beispielsweise können Geschwindigkeiten zwischen 200 und 300 km/h, mit einem Intervall von 5 km/h, gewählt werden – also 200, 205, 210, 215 km/h usw.

Da jede Geschwindigkeit in BRIGADE/Plus in einem separaten Schritt analysiert wird, können für jeden Schritt bzw. jede Geschwindigkeit individuelle Analyseeinstellungen vorgenommen werden.

Zwei wichtige Analyseparameter, die die Gesamtanalysezeit maßgeblich beeinflussen, sind der Zeitbereich und das Zeitinkrement.

Zeitdauer (time period)

Der Analyseparameter legt fest, wie lange die Analyse im Zeitbereich durchgeführt wird. Dieser Wert sollte für die verschiedenen Schritte bzw. Analysen variieren, da die Gesamtanalysezeit umso kürzer sein muss, je schneller der Zug fährt und desto weniger Zeit er auf der Brücke verbringt.

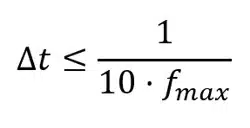

Zeitschritt (time increment)

Der Inkrementparameter (Δt) bestimmt, wie oft die Analyse zeitlich berechnet wird.

Die Analyse muss mit ausreichender Häufigkeit durchgeführt werden, damit alle wichtigen Ergebnisse erfasst werden, andernfalls können die Ergebnisse irreführend oder falsch sein.

Gleichzeitig gilt: Je kleiner das Zeitinkrement, desto länger dauert die Analyse und desto größer werden die Ergebnisdateien.

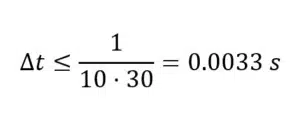

Eine bewährte Faustregel ist, das Zeitinkrement (Δt) anhand der maximalen Frequenz der Struktur so zu wählen, dass gilt:

Δt ≤ 1 / (10 × f_max)

Beispielsweise ergibt sich bei einer höchsten untersuchten Frequenz von 30 Hz ein Zeitinkrement von etwa

f_max = 30 Hz → Δt ≈ 0,0033 s

Durchführung der Analyse der Brückendynamik

In BRIGADE wird der Vorgang automatisch in einen Vorgang pro dynamischer Live-Last aufgeteilt. Die Analysen werden mit der BRIGADE-spezifischen Funktion „Job Processor” gestartet und überwacht.

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Analyse-Spezifikationen hängt die Dauer einer vollständigen Analyse von folgenden Faktoren ab:

- Anzahl der verfügbaren Tokens/Lizenzen.

- Größe des Modells (Anzahl der Knoten/Elemente)

- Größe des Ausgabefeldes

- Vom Benutzer gewählter Ausgabetyp.

Weitere Informationen zu Ihrem BRIGADE-Modell finden Sie im BRIGADE-Workshop zur dynamischen Analyse, der für unsere BRIGADE-Kunden zum Download bereitsteht.

Ergebnis-Auswertung über Hüllkurven (Envelopes)

Wie werden Ergebnisse ausgewertet?

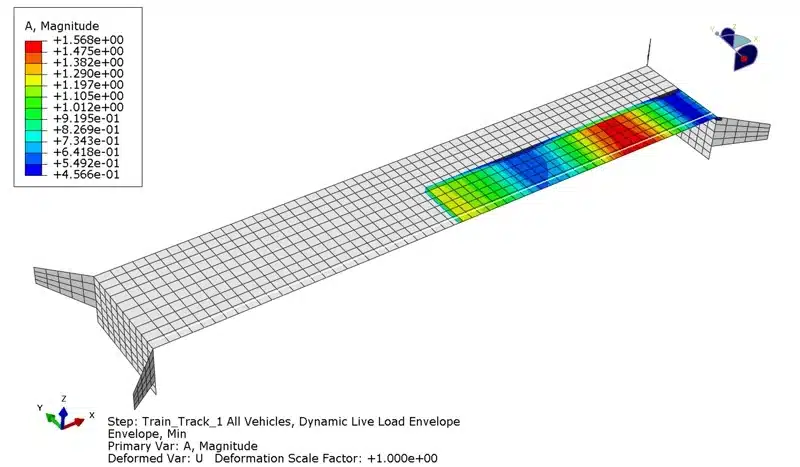

Nachdem die Fahrzeuge bei allen ausgewählten Geschwindigkeiten analysiert wurden, werden die Ergebnisse automatisch Hüllkurven zusammengefasst, um die Auswertung zu vereinfachen.

Für jede dynamische Verkehrslast werden die folgenden Kurven berechnet:

- Eine Einzelkurve für jede Geschwindigkeit

- Eine Gesamtkurve, die alle Geschwindigkeitskurven zusammenfasst

Zusätzlich wird eine Gesamthüllkurve aller dynamischen Verkehrslasten erstellt.

Beschleunigungen

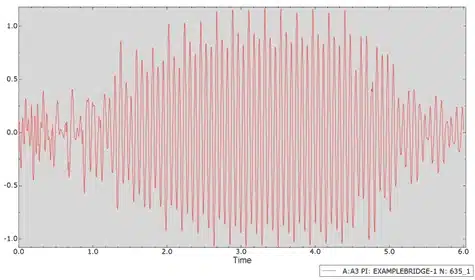

Im Allgemeinen erzeugen solche Analysen eine große Menge an Ausgabedaten. Daher ist es wichtig, diese systematisch auszuwerten.

Typischerweise werden folgende Ausgabedaten gespeichert:

- Verformungen (U)

- Beschleunigungen (A)

- Schnittkräfte (SF & SM)

Im Folgenden wird ein empfohlener systematischer Prozess zur Überprüfung der Beschleunigungsergebnisse beschrieben:

1 .Erstellen Sie ein Konturdiagramm der Hüllkurve, das alle analysierten Geschwindigkeiten enthält – Suchen Sie den Punkt mit der höchsten Beschleunigung – prüfen Sie dabei sowohl die maximale als auch die minimale Hüllkurve.

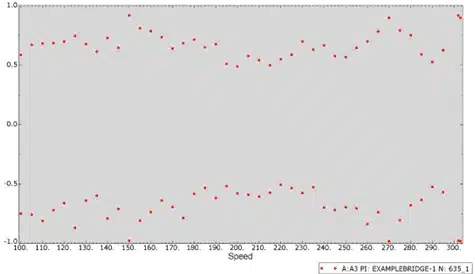

2. Erstellen Sie ein XY-Diagramm mit allen Geschwindigkeitsverläufen am kritischen Knotenpunkt – Ermitteln Sie, mit bei welcher Zuggeschwindigkeit die höchste Beschleunigung auftritt.

3. Erstellen Sie ein XY-Diagramm der Aufnahmen im Zeitverlauf der kritischen Drehzahl. Überprüfen Sie den Zeitverlauf im Knoten bei der kritischen Drehzahl.

Fazit

Die dynamische Brückenanalyse bei Hochgeschwindigkeitsverkehr berücksichtigt die wechselseitigen Kräfte zwischen Zug und Tragwerk.

Da je nach Zuggeschwindigkeit und Eigenfrequenz unterschiedliche Systemeigenschaften aktiviert werden, muss eine Vielzahl von Fahrgeschwindigkeiten analysiert werden.

Viele untersuchte Geschwindigkeiten bedeuten, dass viele separate Analysen erforderlich sind. Durch den Einsatz modaldynamischer Analysen kann im Vergleich zu impliziten Zeitintegrationsanalysen erheblich Analysezeit eingespart werden.

Neben den allgemeinen Parametern, auf die bei dynamischen Analysen stets geachtet werden muss, sind bei modaldynamischen Analysen auch einige methodenspezifische Einstellungen besonders wichtig – um verlässliche Ergebnisse zu erzielen und eine angemessene Rechenzeit sicherzustellen.

Auch die Einrichtung der Analyse erfordert Sorgfalt, damit die Nachbearbeitung überschaubar bleibt.

Eine größere Anzahl an Analysen führt zwangsläufig zu großen Ausgabedateien – deshalb ist eine klare Strategie für die Auswertung entscheidend, um nicht von der Datenmenge überwältigt zu werden.

BRIGADE/Plus bietet ein integriertes Modul für dynamische Lasten, das die Einrichtung der Zuglasten – beispielsweise gemäß Eurocode – erheblich erleichtert.

Das Modul arbeitet mit einer klaren „Top-Down”-Struktur, und sobald der Benutzer die einzelnen Schritte durchlaufen hat, ist die Einrichtung der dynamischen Lastanalyse abgeschlossen.

BRIGADE-Nutzern stehen zudem Tutorials und Workshops zur Verfügung, in denen die Einrichtung im Detail erklärt wird.

Da BRIGADE/Plus den ABAQUS Finite-Elemente-Löser verwendet, kann sich der Benutzer darauf verlassen, dass die Analyse mit einem leistungsstarken und robusten Solver durchgeführt wird.